Dès

l’été 1791, il souffre de plus en plus. Quelque

chose lui annonce sa mort pour les mois à venir. Il se sent parcouru

d’un froid indicible. Son teint est pâle, sa mine triste,

et dit-il « J’ai un goût de mort dans la bouche

».

Il

est atteint d’une profonde mélancolie et chaque départ

d’un ami, chaque adieu murmuré le fait fondre en larmes.

Mais il ne craint pas la mort. Cette étape lui semble douce et

obligatoire pour atteindre une vie meilleure, un monde où tous

ceux qui s’aiment, se retrouvent. Il écrira à son

père malade : « A y regarder de près, la mort

est le but final de notre vie, je me suis depuis quelques années,

tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite

amie de l’homme, que son image non seulement n’a plus rien

d’effrayant pour moi, mais m’est très apaisante,

très consolante »

Il

est mort le 5 décembre 1791 à 0 heure 05. Beaucoup de

légendes ont circulé sur son enterrement. En fait la simplicité

de la cérémonie est une volonté de Constance. Les

finances du ménage n’étaient certes pas au mieux,

mais on suppose que dans le but d’obtenir une pension de l’Empereur

Léopold II, la veuve du compositeur préféra s’abstenir

de tout apparat.

Le

peuple était atterré par la mort de Mozart et une foule

en larmes agitait des mouchoirs blancs. L’usage n’était

pas d’accompagner le cercueil. Et d’ailleurs, comment croire,

que ses chers FF.'. qui ne cachaient pas leur appartenance à

la F.'.M.'. auraient laissé le corps de leur F.'. faire son ultime

voyage dans la solitude absolue si ce n’était la tradition

qui l’exigeait. La tradition n’a pas changé, en tous

les cas, pour nous les Maçons, puisque les FF.'. de sa Loge firent

une Tenue Funèbre pour le passage de Wolfgang à l’Orient

Éternel.

J’ai

le texte de l’oraison funèbre que le Vénérable

Maître Karl Philip Hensler prononça et que je tiens à

votre disposition mes FF.'. « Le Grand Architecte de l’Univers

vient d’enlever à notre chaîne fraternelle l’un

des maillons qui nous était le plus cher et le plus précieux.

Qui ne le connaissait pas ? Qui n’aimait pas notre si remarquable

F.'. Mozart ? Il y a peu de semaines, il se trouvait encore parmi nous,

glorifiant par sa musique enchanteresse l’inauguration de ce Temple.

Qui de nous aurait imaginé qu’il nous serait si vite arraché

? Qui pouvait savoir qu’après trois semaines, nous pleurerions

sa mort ? C’est le triste destin imposé à l’homme

que de quitter la vie en laissant son œuvre inachevée, aussi

excellente soit-elle. Même les rois meurent en laissant à

la postérité leurs desseins inaccomplis. Les artistes

meurent après avoir consacré leur vie à améliorer

leur art pour atteindre la perfection. L’admiration de tous les

accompagne jusqu’au tombeau. Pourtant, si des peuples pleurent,

leurs admirateurs ne tardent pas, bien souvent, à les oublier.

Leurs admirateurs peut-être, mais pas nous leurs Frères

! La mort de Mozart est pour l’Art une perte irréparable.

Ces dons reconnus depuis l’enfance avaient fait de lui une de

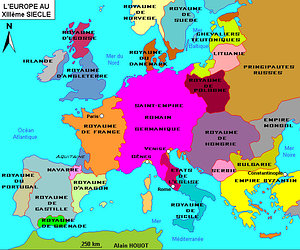

ces merveilles de cette époque. L’Europe le connaissait

et l’admirait. Les Princes l’aimaient et nous nous pouvions

l’appeler mon Frère. Mais s’il est évident

d’honorer son génie, il ne faut pas oublier de célébrer

la noblesse de son cœur. Il fut un membre assidu de notre Ordre.

Son amour fraternel, sa nature entière et dévouée,

sa charité, la joie qu’il montrait quand il faisait bénéficier

l’un de ses FF.'. de sa bonté et de son talent. Telles

étaient ses immenses qualités que nous louons en ce jour

de deuil. Il était à la fois un époux, un père,

l’ami de ses amis, et le frère de ses Frères. S’il

avait eu la fortune, il aurait rendu une foule aussi heureuse qu’il

l’aurait désiré ».

Le

privilège des artistes, c’est qu’ils sont immortels.

Ils restent parmi nous grâce à leur œuvre. C’est

pourquoi, je considère que Mozart n’est pas mort, car je

l’écoute tous les jours.

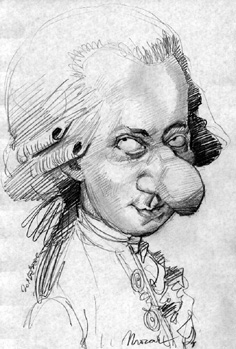

Je

vais finir ma planche par un aspect de son caractère qui peut

paraître à certains peu sérieux, mais qui pour moi,

l’est au plus haut point, je dirai même essentiel : ce trait,

c’est son humour et son ironie permanente. L’humour ne sert

pas seulement à nous faire rire, à nous rendre joyeux.

Cela ne serait pas déjà si mal. Mais l’humour et

l’ironie servent aussi à nous faire prendre conscience

de l’insignifiance de tout. En ce sens, l’humour est l’ennemi

des idéologies qui représentent une simplification du

monde. L’ironie, de son côté, défait toute

certitude, elle irrite, agace non pas parce qu’elle se moque ou

attaque, mais parce qu’elle nous prive des certitudes en dévoilant

le monde comme une énorme ambiguïté. Une des dernières

leçons de Mozart pourrait être le constat de l’ivresse

procurée par la relativité des choses humaines, le plaisir

étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitude.