LA VIE

EN ISRAËL

- LE POIDS DE LA RELIGION

Lors de la création de ce nouveau pays, il a fallu trouver un

large consensus entre les différentes composantes du peuple juif

: kibboutzims socialistes, sionistes, ultra-orthodoxes, etc. Ces derniers

ont exigé de conserver leurs us et coutumes, à savoir

l'existence des yechivoths, écoles où les hommes étudient

le talmud (pendant que leurs femmes travaillent, comme on peut le voir

dans le film « Kadosh »). Ces hommes sont dispensés

de service militaire, encore aujourd'hui. Ces ultra-orthodoxes ou heradim,

ce qui signifie « craignant Dieu », sont terrifiés

à l'idée de violer une des 613 mitzvots ou commandements.

Ils s'opposent à la rédaction d'une Constitution. Pour

eux, créer un état juif sans le Messie est une révolte

contre Dieu. Ils ont leurs quartiers, leurs magasins, leurs partis politiques

qui pèsent fortement dans la vie d'Israël, leurs écoles

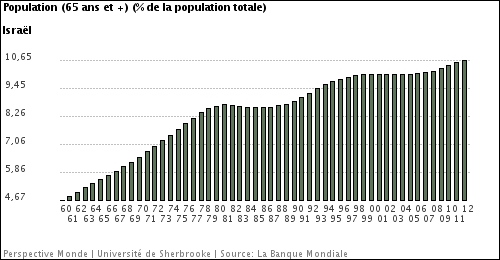

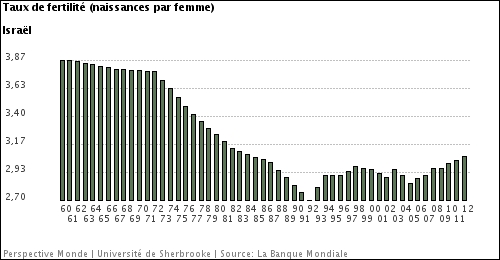

qui sont subventionnées par l'Etat. Forte de 650 000 membres

(environ 10 % de la population israélienne), la communauté

haredi double son effectif tous les quinze ans, grâce à

une moyenne de huit enfants par foyer.

Disposant de 16 élus à la Knesset, la communauté

ultra-orthodoxe pèse lourd dans la coalition dirigée par

Benyamin Nétanyahou. Ce poids politique l'empêche de s'attaquer

aux prérogatives dont elle bénéficie.

Qu'en est-il du reste de la population ? D'après des statistiques

de 1993, je n'en ai pas trouvé de plus récentes, environ

les deux tiers des juifs israéliens croyaient en Dieu, 24% n'en

étaient pas assurés et 13 % n'y croyaient pas. Par ailleurs

la moitié pensait qu'Israël était un peuple spécialement

élu de Dieu, 29% en étaient mal assurés et 20%

n'y croyaient pas. Enfin, 39% attendaient la venue du Messie, 29% étaient

hésitants et 32% n'y croyaient pas. Précisons qu'en Israël,

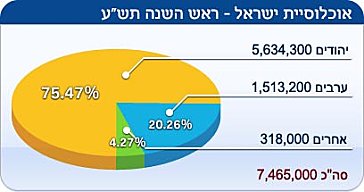

il y a environ 77% de juifs, 15% de musulmans, 2% de chrétiens.

D'autres chiffres semblent indiquer un pourcentage important de hilonim,

mot souvent traduit à tort par laïc ; en réalité,

ce mot signifie « non pratiquant », ce qui n'est pas tout

à fait la même chose.

- DES PROGRÈS

La Cour Suprême est la plus haute instance judiciaire d'Israël.

Elle est à la fois une cour d'appel pour le pénal et le

civil, et une Haute Cour de Justice, siégeant en première

instance, principalement pour ce qui concerne le contrôle juridictionnel

des décisions du gouvernement ainsi que pour le contrôle

de constitutionnalité des lois. Quelques exemples de ses interventions

:

- Quand la télévision israélienne est mise en service

en 1968, Golda Meir demande que les émissions soient interrompues

pendant le Shabbat. Cette décision est invalidée par la

Cour Suprême.

- En 1970, les orthodoxes proposent que les centres commerciaux restent

fermés le shabbat, en échange de l'acceptation de l'ouverture

des lieux de culture et de loisirs. Les laïcs font observer que

le compromis est sans objet. L'ouverture de ces lieux est maintenant

un fait accompli.

- Le camp religieux orthodoxe n'a pas réussi à obtenir

un amendement de la Loi du Retour par lequel seule la conversion orthodoxe

serait reconnue par l'Etat.

- La loi limitant l'importation de viande non kasher contredit les normes

démocratiques mais cela n'empêche pas de nombreux restaurants

non kasher d'avoir pignon sur rue.

- LA VIE POLITIQUE

L'Etat est juif et démocratique. Ces deux adjectifs semblent

contradictoires.

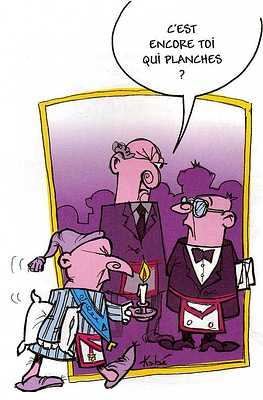

Démocratique, oui. En Israël, il y a des partis politiques,

un Parlement, des syndicats et même des loges maçonniques.

D'aucuns nient la validité d'Israël comme Etat juif au nom

des valeurs démocratiques. C'est refuser de reconnaître

dans le droit du peuple juif à l'autodétermination une

valeur digne d'être prise en compte. C'est refuser de respecter

le vote majoritaire.

L'Etat est donc juif avec pour conséquence une distinction fort

importante dans la pratique entre citoyenneté et nationalité

ou ethnicité. La diaspora juive, deux fois plus nombreuse que

les juifs habitant Israël, dispose virtuellement de la nationalité.

En revanche les Arabes, nés en Palestine, qui ont la citoyenneté

israélienne et comptent pour le cinquième de la population,

avaient une autre « nationalité », dont la mention

figurait sur leurs cartes d'identité. En 2002, la rubrique «

nation » a été bannie mais elle continue de figurer

sur les registres d'état civil du ministère de l'Intérieur.

La démocratie en Israël compte donc des citoyens virtuels

(diaspora), des citoyens complets (juifs israéliens) et des citoyens

moins complets (Israéliens arabes).

Israël n'a pas de Constitution mais un corpus de lois fondamentales

qui doivent en devenir le socle. Celle de 1958 indique que toute personne

niant l'existence d'Israël comme Etat juif et démocratique

ne peut être candidate à l'élection à la

Knesset.

Celle de 1960 régit les terres. En 1947, à la veille de

la décision de partage, 7,6 % des terres palestiniennes appartenaient

aux juifs, alors que 10 % étaient possédées et

gérées par les représentants du mandat britannique,

et que le reste était arabe.

Aujourd'hui, 92 % de ces mêmes terres appartiennent à l'Etat

d'Israël, au "Fonds des terres d'Israël" et à

"l'Autorité de développement", alors que les

Arabes palestiniens citoyens d'Israël n'en possèdent pas

plus de 3%. Et ceci, grâce à une panoplie de lois comme

celles sur les biens des absents, celle de l'expropriation des terres

de 1953, grâce aussi à la création de l'Organisation

sioniste et de l'Agence juive, qualifiées je cite d’ "institutions

habilitées à travailler en Israël pour développer

le pays et installer les immigrants de la diaspora ».

En Israël, seuls les mariages religieux (devant un rabbin pour

les Juifs, un imam pour les musulmans) sont reconnus. Le mariage civil

n'existe pas. Toutefois Israël reconnaît les mariages civils

effectués à l'étranger (en général

sur l'île voisine de Chypre).

- LES ARABES ISRAÉLIENS

Israël Beskind, l'un des premiers colons arrivés en Palestine

en 1882 était « convaincu de l'existence d'un lien historique

serré entre les habitants des temps anciens et les paysans autochtones

contemporains de son époque. » Quel est le statut de ces

arabes israéliens dans un État juif et démocratique

?

Les arabes vivant en Israël ont actuellement le droit de vote,

sauf les habitants de Gaza et de Cisjordanie qui n'ont ni citoyenneté

ni droit de vote israéliens.

En Israël, les arabes représentent environ 20% de l'électorat

et sont représentés par 3 partis qui se déclinent

comme tels. Ils obtiennent généralement 10% des sièges

à la Knesset, exceptionnellement un portefeuille ministériel

sans importance au gouvernement.

En 2009, deux partis arabes ont été interdits d'élections

car ils rejetaient la notion d'Israël comme État juif.

La proportion des arabes parmi les fonctionnaires est de 5 % alors qu'ils

constituent près d'un cinquième des citoyens. Les arabes

sont dispensés de service militaire depuis les premiers jours

de l'Etat. Aux yeux d'une partie importante de la population juive,

cette exemption affaiblit la validité de leur revendication à

la pleine égalité des droits.

Et quand on sait que l'obtention de certains avantages sociaux dépend

de l'accomplissement des obligations militaires, on comprend que cette

dispense défavorise les arabes israéliens et crée

un facteur discriminatoire.

En 2007, un arabe, Ghaleb Majadleh. est devenu ministre. Il a refusé

de chanter la Hatikvah, l'hymne israélien. Difficile en effet

pour lui de chanter « Tant qu'au fond de l'âme, les

juifs en tous lieux gardent la flamme de retourner chez eux, alors cette

espérance s'accomplira ; malgré l'errance, jamais ne mourra

». «Israël a besoin d'un nouvel hymne, un hymne que

les Arabes puissent chanter» (Bradley Burston Haaretz). Nous

pourrions ajouter qu'Israël a besoin d'un État qui ne soit

pas uniquement juif et qui prenne en compte les arabes.

L'Etat israélien reconnaît des droits culturels aux Palestiniens,

comme le droit de posséder et d'administrer leurs propres écoles

mais malheureusement cette reconnaissance fonctionne comme un vecteur

d'exclusion économique. En effet, les diplômés du

système éducationnel palestinien séparé

ne possèdent pas une connaissance adéquate de l'hébreu

alors que c'est la langue de la majorité. Sur le marché

du travail, ce handicap limite leurs chances de réussite. Autre

discrimination, (nous avons aussi les nôtres en France), l'État

d'Israël a eu du mal à intégrer les mizrahim ou juifs

orientaux, dont les coutumes étaient très différentes

de celles de leurs compatriotes, et plus proches de celles des arabes.

Les ashkénazes les appelaient «les bêtes sauvages

». L'Histoire officielle instille à leurs enfants la mémoire

« des shtelts de Russie et de Pologne ». La nôtre

inculque « nos ancêtres les Gaulois » aux

enfants d'immigrés !

- LE SYTÈME SCOLAIRE ISRAÉLIEN

Le système éducatif est divisé en 3 courants :

- L'école publique dont le programme est établi et contrôlé

par le ministère de l'Education. L'enseignement est gratuit jusqu'au

baccalauréat. L'enseignement de la Bible et de la culture juive

y est obligatoire.

- L'école publique religieuse. Même programme et dépendance

du ministère de l'Education. Mêmes avantages financiers.

Même organisation. Par contre l'enseignement religieux y est plus

poussé, les enfants étant initiés à la pratique

religieuse conformément à la tradition juive.

- Les écoles indépendantes

- religieuses : le programme d'enseignement n'est pas sous la responsabilité

du ministère de l'Education nationale. L'école est payante.

- non religieuses tournées vers un programme spécifique

comme le sport ou la musique.

A noter que la minorité ultra-orthodoxe reçoit des financements

étatiques pour ses écoles religieuses.

Le gouvernement israélien alloue également des fonds aux

écoles arabes ainsi qu'à nombre d'écoles et de

collèges musulmans. Les écoles arabes enseignent le Coran

et l'Arabe, en plus du programme général du ministère

de l'Education.

L'Université hébraïque comprend deux départements

d'histoire totalement distincts : un « département d'histoire

du peuple d'Israël et de sociologie des Juifs » et «

un département d'histoire » [...] L'histoire du passé

juif s'étudie séparément de l'histoire des «

Gentils ». A signaler : l'an dernier, le ministère israélien

de l'Education a approuvé l'existence d'une école "réservée

aux Blancs", après qu'une écolière juive éthiopienne

a été exclue de son école située dans les

territoires palestiniens occupés. Cette jeune Ethiopienne de

religion juive avait été exclue en raison de la couleur

de sa peau. Ses parents ayant protesté, ils ont eu dans un premier

temps gain de cause parce que l'école en question était

publique et financée par l'Etat. Mais les parents blancs des

74 enfants fréquentant cette école ont finalement obtenu

du ministère de l'Education que les classes de cette école

soient réservées aux Blancs ... en privatisant l'école.