De retour

des premières croisades, les croisés reviennent avec de

nouvelles connaissances, (techniques de construction, et maîtrise

de la science géométrique).

Le 12ème siècle ouvre une ère architecturale nouvelle,

riche de découvertes. Les bâtisseurs ont maintenant les

outils nécessaires pour donner à l’architecture

une dimension divine.

Ils possèdent la foi issue des règles monastiques, les

techniques de la structure, et surtout l’outil géométrique

permettant de proportionner les volumes, de dompter l’équilibre

de l’édifice en faisant cheminer les forces de poussée

des voûtes dans des endroits précis de la construction.

La période gothique va durer environ 350

ans. Pendant cette durée en Europe, le volume de pierre

mis en œuvre sera supérieur au volume utilisé en

Egypte pendant 3000 ans.

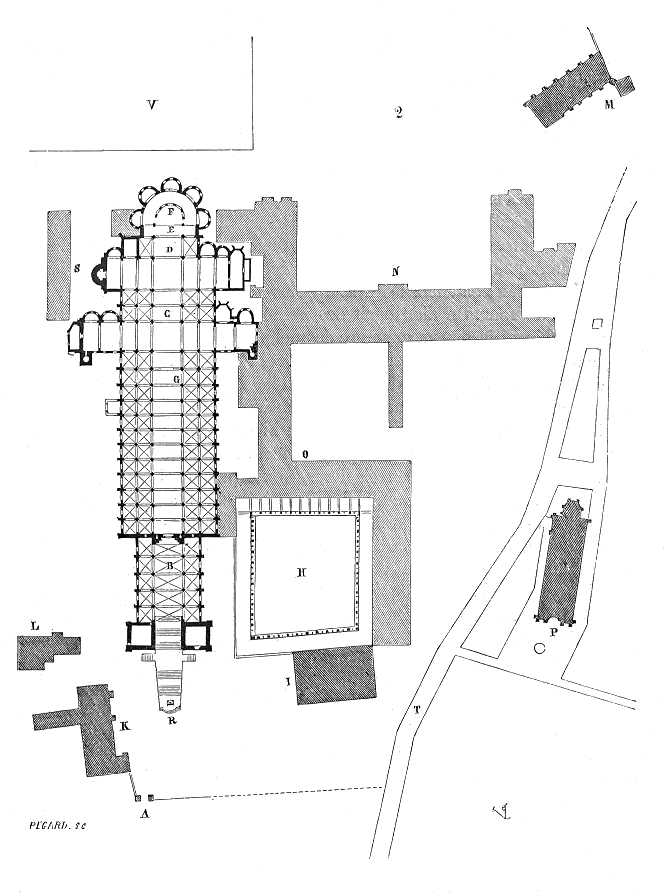

Le gothique primitif (~1140 à 1190) se dessine essentiellement

à travers deux édifices : la basilique de Saint-Denis

avec son double déambulatoire et les

croisées d’ogives, la cathédrale de Saint-Etienne

de Sens et sa voûte sexpartite.

On distingue ensuite 3 périodes: Le gothique lancéolé

XIIIème siècle, le rayonnant XIVème et le flamboyant

XVème.

Le gothique lancéolé (~1190-1250) avec

ses voûtes barlongues et ses baies en lancettes

: au Nord de la France avec Notre-Dame de Chartres

et Saint-Etienne de Bourges.

L'origine du gothique rayonnant (~1250 -1375) peut

être située à Paris, à la suite des travaux

de la basilique de Saint-Denis. La réalisation

des murs de verre prend toute son importance avec la Sainte

Chapelle.

Notre-Dame d’Amiens, Notre-Dame de Reims

ou Saint-Pierre de Beauvais, prennent immédiatement

en compte cette évolution et changent partiellement leur plan.

C'est à cette époque que la rose devient vraiment un élément

incontournable du décor.

Le gothique flamboyant (~1375-1500) avec ses décors

exubérants, s’épanouit en Normandie (Saint-Maclou

de Rouen, Saint-Germain l'Auxerrois, Saint-Etienne du Mont).

Le gothique se caractérise essentiellement par une structure

de pierre autoportante.

Les murs comme les voûtes, sont relégués au stade

de remplissage. Ils perdent leur fonction structurelle, ce qui va permettre

de remplacer la pierre par des vitraux au niveau des murs. La lumière

a une importance capitale : elle traverse des vitraux composés

de scènes bibliques et de l’histoire du peuple, faisant

office de livres ouverts.

La technique du gothique va libérer les bâtisseurs au niveau

de l’expression architecturale. Elle permet de construire de plus

en plus haut et d’affiner les éléments portants

en les contreventant dans tous les sens. La structure ou squelette reste

visible, elle devient le support à toute imagination et création

esthétique. Elle s’affranchit des techniques antiques,

elle développe sa propre identité. A cette époque,

on voit évoluer, simultanément, différents styles,

selon les écoles.

Plus on avance dans le temps, plus l’art gothique s’enrichit

jusqu’à se dépouiller totalement du chapiteau.

Les organes primordiaux structurels du gothique sont l’arc

brisé qui réduit sensiblement les poussées

latérales des voûtes, et, l’arc-boutant,

traduction du contrefort roman, parfois noyé

dans la construction. Plus le mur s’éclaircit plus le contrefort

devient saillant, étayant les voûtes sur croisées

d’ogives.

L’arc-boutant apparaît ainsi, par nécessité,

50 ans après leur construction, à Notre-Dame de Beaune,

Saint-Lazare d’Autun et Sainte-Marie-Madeleine

de Vézelay qui menaçaient de s’écrouler.

La croisée d’ogives apparaît en Normandie.

Vers la fin du XVème siècle, on voit se développer

la clef pendante, suspendue à la voûte

principale, servant de lien pour soutenir dans le vide, 2 voûtes

secondaires.

La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg démarrée

en 1015 crée une structure particulière pour gérer

sa construction et son entretien : l’œuvre Notre-Dame mentionnée

dès 1246 existante encore de nos jours. L’œuvre

Notre-Dame est chargée d’organiser les interventions

des corps de métiers œuvrant sur le chantier et de collecter

des fonds pour la poursuite de l’ouvrage.

Elle devient référence pour toutes les cathédrales

édifiées dans l’est de l’Europe.

Commencées en 1015, ses fondations uniques au monde ne furent

achevées qu'en 1028, treize ans après le début

des travaux. Il s’agit d’un socle de limon et d’argile

renforcé par des pieux en bois. C’est une technique antique

qui permet de créer une sorte de semelle stable sur laquelle

va s’élever la maçonnerie des fondations.

Terminée en 1439, la flèche de la tour nord culmine à

142,11 mètres au-dessus du sol, et c'est la

plus haute flèche construite au Moyen-Âge de nos jours

encore présente.

Notre-Dame de Strasbourg est une des seules grandes

cathédrales de France dont la tour nord est dotée d'une

flèche, typique de l'architecture germanique.

On peut noter que la flèche représentait alors, un élément

de prouesse de construction, avec lequel les bâtisseurs cherchaient

à rivaliser, dépassant parfois les 160 m.

Vers le XIIIème siècle, l’avènement

du marteau pilon hydraulique va faire évoluer

le travail du fer qui va devenir un matériau pour les liaisons

de grande dimension : chaînage pour ceinturer

l’ensemble de l’édifice, tirant

pour relier les parties fragiles à l’édifice, raidisseur

pour renforcer les vitraux, exemple : Saint-Pierre de Beauvais.

En Angleterre, la chapelle du King’s Collège de

Cambridge, terminée sous le règne d'Henry

VIII (1485/1515), affiche une longueur de 88 m et une largeur

de voûte 12 m. Sa hauteur intérieure est de 24 m. Sa voûte

en éventail est la plus grande au monde.