Le mot « exil » m’a

longtemps enduit avec de l’erreur. Je pensais peut-être

à Napoléon, le premier, ne pouvant quitter Sainte-Hélène.

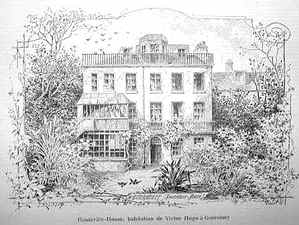

Si Victor Hugo ne peut aller en France, rien ne l’empêche

de quitter Jersey, et plus tard Guernesey pour se rendre à l’étranger.

Ce qu’il fera d’ailleurs.

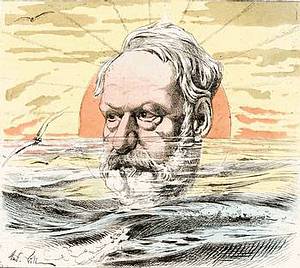

Pour Hugo, l’exil est synonyme à la fois de mort, de liberté

et de fierté :

En 1856, il écrit à Edmond About: "Un proscrit

est une espèce de mort. Il peut donner presque des conseils d'outre-tombe

"; et, à Villemain : "L'exil ne m'a pas seulement détaché

de la France, il m'a presque détaché de la terre et il

y a des moments où je me sens comme mort et où il me semble

que je vis déjà de la grande et sublime vie ultérieure."

Dans un poème :

« O frère ! avec quelle

âcre et sombre volupté

J’aspire l’océan sauvage et redouté,

En criant au rocher qui gronde, au flot qui vibre,

Aux nuages, aux vents, aux astres : je suis libre ! »

En débarquant à Jersey,

il s’écrie : "Il faut qu'on puisse dire, en comparant

Jersey à la France : c'est cette petite île qui a délivré

ce grand peuple" (journal

d’Adèle Hugo)

En janvier 1852 : "Ce n'est pas moi, monsieur, qui suis proscrit,

c'est la liberté; ce n'est pas moi qui suis exilé, c'est

la France [...] Moi, je ne souffre pas, je contemple et j'attends. J'ai

combattu, j'ai fait mon devoir; je suis vaincu, mais heureux. La conscience

contente, c'est un ciel serein qu'on a en soi." (Lettre

à André van Hasselt du 6 janvier 1852)

Dans une autre lettre : "Dans le triomphe de la violence inepte

sur la liberté, dans cette expulsion de l'intelligence par la

force brutale, j'ai été choisi, parmi tant d'hommes qui

valent mieux que moi, pour représenter l'intelligence, choisi,

non par le Bonaparte qui ne sait ce qu'il fait, le pauvre imbécile,

mais par la Providence que je remercie. Quel immense honneur pour moi

! Enviez-moi tous, je vous représente !" (Lettre

à J Janin du 24 mars 1852) Et après trois années

passées à Jersey : "Je trouve de plus en plus

l'exil bon. [...] Depuis trois ans - en dehors de ce qui est l'art -

je me sens sur le vrai sommet de la vie [...]. Ne fût-ce qu'à

ce point de vue, j'aurais à remercier M. Bonaparte qui m'a proscrit,

et Dieu qui m'a élu. Je mourrai peut-être dans l'exil,

mais je mourrai accru." (Carnets,

albums, journaux)

Les promenades à Jersey sont

sources de réflexion, de méditation. Les dolmens, en particulier,

l’inspirent ; ceux de Rozel, de la Corbière, de la Tour

Blanche, du Faldouet.

Quelques exemples de poèmes inspirés par les lieux :

« Je t'aime, exil ! douleur,

je t'aime !

Tristesse, sois mon diadème !

Je t'aime, altière pauvreté !

J'aime ma porte aux vents battue.

J'aime le deuil, grave statue

Qui vient s'asseoir à mon côté.

J'aime le malheur qui m'éprouve,

Et cette ombre où je vous retrouve,

Ô vous à qui mon coeur sourit,

Dignité, foi, vertu voilée,

Toi, liberté, fière exilée,

Et toi, dévouement, grand proscrit !

J'aime cette île solitaire,

Jersey, que la libre Angleterre

Couvre de son vieux pavillon,

L'eau noire, par moments accrue,

Le navire, errante charrue,

Le flot, mystérieux sillon. »

Extrait de «

Puisque le juste est dans l’abîme »

« Ils me disent : hier deux

bricks se sont perdus

La nuit sur des bas-fonds près du Mont-aux-pendus.

Et moi, levant le doigt vers la funèbre cime,

Je leur dis : vous venez tuer devant l’abîme.

Pourquoi voulez-vous donc qu’il soit meilleur que vous ?

Les flots sont insensés, mais les hommes sont fous.

Vous donnez le mauvais exemple aux mers sauvages ;

Vous leur montrez la mort debout sur vos rivages ;

Vous mettez un gibet sur la falaise ; alors

Ne vous étonnez point d’avoir, près de vos ports,

Epiant vos départs comme vos arrivées,

Des roches sans pitié que l’homme a dépravées.

»

« Le Mont-aux-pendus

»

Après avoir visité l’île

de Serk en août 1855. Poème dédié à

Juliette Drouet